�@�@�@�@

�P�D�������p�Ɋւ��钲����������

�@�������p�ɂ�����H�[���߂��鏔���̌���

������������

�E���ꖫ�@�i�����c�]�c���A�������ψ���ψ��A���u�Б�w�����j

�E�Ԕ��h�c�@�i�����c�]�c���A�������ψ���ψ��A���s���������ٖ��_�و��j

�E�ɓ��M��@�i���s���������ي�掺���j

�E�ǟՁ@�B�@�i�����c�����ψ���ψ��A���s���������٘A�g���͎����j

�E�R��@���@�i���s���������ٍH�|�����j

�E�匴�ÖL�@�i���s���������ٕۑ��C���w�������j

�E�H�c�@���@�i���s���������ٔ��p�����j

�E����ё��Y�i���s���������ي�掺�������j

�E�㐙�q�p�@�i���s���������فj

�E�M��@���@�i�������������يG�撤�����������j

�E�R������@�i�ޗǍ��������ٌ������j

�E���X�؎�r�i���R��w�y�����j

�E�����v�@�@�i�������A���k��̎i��S���j

�i������\�҂͟ǟՋB�Ƃ���j

�������ړI

�@�������p�́A�M�̑Ώۂł��锽�ʁA�E�\�I��H�ƎY�i�Ƃ��Ă̑��ʂ��L����B���̊ϓ_�́A���̐��Y���\�ɂ����̐��A�܂�H�[�̖��ւƘA������B����Ɋւ��Ă͎Љ�o�ώj�I�ϓ_����̐�s���������ɑ��݂��鏊�ł���B

���t�Ƃ��Ă̈ƍ�~��������q�̉�t���x�Ƃ�������������b�Ƃ��������I�i�K���炻�����b�Ɋm�������ޗǎ���̊��c�H�[�̐��A�y�т��̐��ތ�ɓW�J����H�[�̑��ݗl�Ԃɂ́A�����ɑ�����v�̑��̓����A���Ȃ킿�A���v�̑O��ƂȂ镧�����p�̒����K�w��o�ώj�I�v���͂������̂��ƁA�M�I�A�l���I�Ȗ��ȂǗl�X�Ȍ����ۑ肪���݂��Ă���B�Ⴆ�A���t�A�G���t�ɂ��ẮA�������㒆���A�\�ꐢ�I�ɑm�j�ʂ����^����A���̎Љ�I�n�ʂ��m���������Ƃ��m���Ă��邪�A���̌�A�ނ炪��Ɋ����ƂȂ���������G�����ɂ��Ă͂܂��܂����̎j�I�W�J�ɂ��Ă͍l����ׂ��]�n������B�X�ɁA���H�Ȃǂ̍H�|����ɖڂ�]����ƁA���𖾂̓_�������A�����E�G�敪��Ƃ̗����Ƃ��̌����ȂǑ傫�Ȗ��Ƃ��ĉ�������Ă���B�{�����ł́A�����镧�����p�̐��Y�̎�̂ƂȂ����H�[�̎��Ԃ₻�̓W�J�ɔ��邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B

�G��E�����E���ՁE�H�|�Ȃǂ̏�������c�f����`�Ŏ��������W���A�������s���B�����āA�����̌��J�A�������k��̊J�Â�ʂ��ĕ������p�����̔��W�Ɏ����Ƃ���������̂ł���B

�������v��

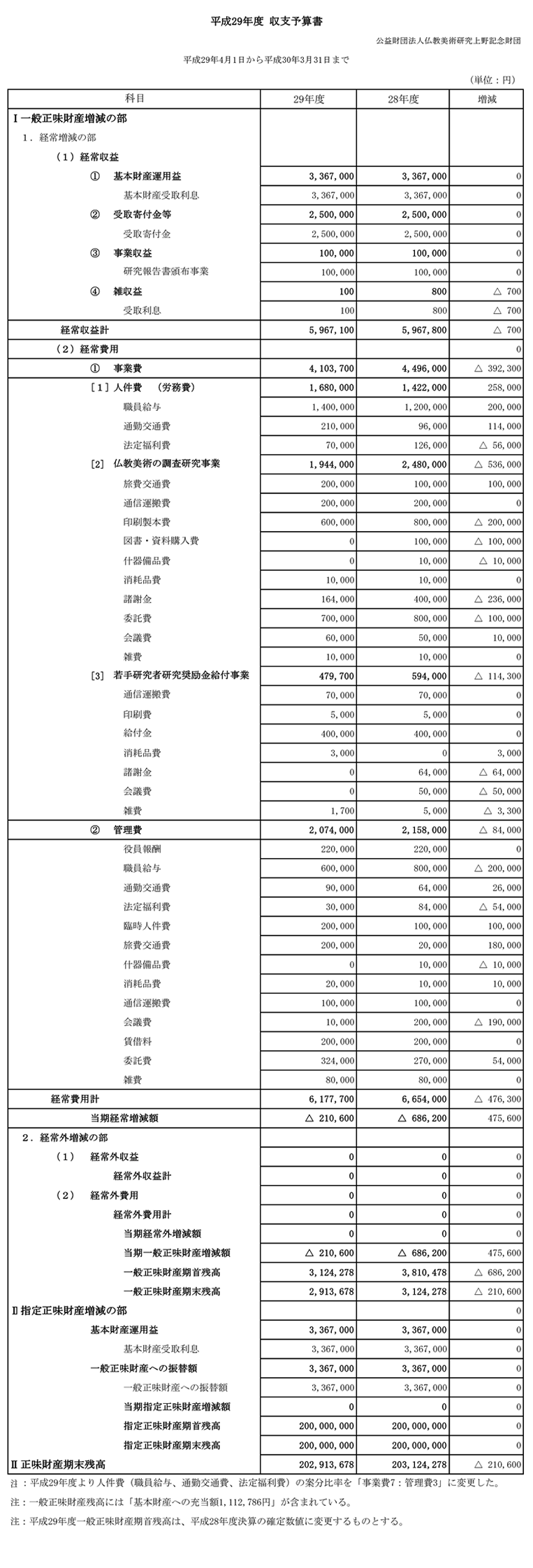

�{�����́A����29�N�x�����2�J�N�̌p�����ƂƂ���B����29�N�x�͊G���t�Ɋւ��鏔��肪���S�e�[�}���������A����30�N�x�͖ؒ����𒆐S�Ƃ��ė��̂̕�������ɂ�������������t�ƁA���̍H�[�ł��镧���Ɋւ��钲���������d�_�I�ɍs���B����ɁA�����s�̕����j�������W����B�����̐��ʂ́A�����҂��Ώۂɂ����V���|�W�E���i����30�N�X���Q���J�×\��j�Ō��J�A���\����ƂƂ��ɁA����30�N8��8���`9��9���ɋ��s���������قŊJ�×\��̓��W�W���u�S���Ձ@�m�����̖���v����і��i�M�������[�u���{�̒����v�̓W�����e�ɔ��f�����A��ʎs���ɂ��Ҍ�����B

�V���|�W�E���̓��e�́w�������\�ƍ��k��@���t�ƕ������߂��鏔���x�i��������45���j�Ƃ��ĕ���30�N�x���Ɋ��s���A�����O�̌����ҁA�����@�ցA�}���قȂǂɔz�z�A��ʎs���ɂ͈�������ŔЕz����B

���������@

���D�V�����A����ѕK�v�Ȏ����Ŗ��B�e�̂��̂́A���̓s�x�������A�B�e����B

���D���ɎB�e���ꂽ�w�p�ʐ^�̏Ă��t���A�y�уf�W�^���f�[�^�����s���B

���D�B�e���A�Ă��t���A����уf�W�^���f�[�^�́A���v���c�@�l�������p�������L�O���c�̍w���ɂ�邱�ƂL���A���s���������قɊ���B

���D�����������́A���̐���������A�K�X��ʌ����҂Ɍ��J����B

���D�V���|�W�E���A�������k��ɍۂ��āA�e�[�}�Ɋւ���L�p�Ȏ������쐬�A�z�z����B

�A�������p�����̎��W

���s�{���@�d���䒠������ʌo���͂��ߋM�d�ȕ������p��i�Ȃǂ̃}�C�N���t�B�����̃f�W�^���f�[�^����i�߁A���������̊�������ڎw���B�����O���[�v�𒆐S�ɁA�e�n�̌����҂����ĐV���Ȍ����̎�����͍�����B

�Q�D��茤���҈琬��ړI�Ƃ���������������t����

�@�����c�̎�茤���Ҍ�����������t�I�l�ψ���I��w�@���m����ے��ݐЎ҂R���i�ȓ��j�ɑ��āA�e�w�N20���~�����t����B3��9���̋��t�I�l�ψ���őI����K�ށA�{�����q�A����������3������݊w�ؖ����̒�o����4�����܂łɎx������B

|